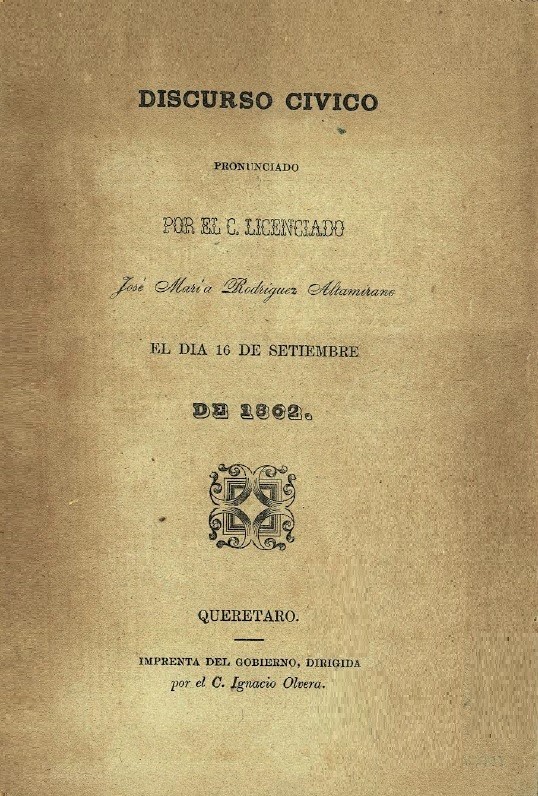

16 de septiembre de 1862. En medio de la guerra causada por la segunda intervención francesa, y cuando la república aún defendía la mayor parte de las ciudades del país, el licenciado José María Rodríguez Altamirano proclamó este resonado discurso patriótico que luego sería publicado por la imprenta del gobierno de Querétaro. El licenciado Rodríguez Altamirano era tutor y tío de Fernando Altamirano, quien a su vez tenía entonces catorce años y ya huérfano de padre y madre. Pocos años después, el Lic. Rodríguez Altamirano se trasladaría a la ciudad de México y se llevaría consigo a Fernando para que terminara sus estudios de preparatoria y cursara los estudios de la carrera de medicina.

DISCURSO CÍVICO

PRONUNCIADO POR EL C.

LIC. JOSE MARIA RODRIGUEZ ALTAMIRANO,

EL 16 DE SETIEMBRE DE 1862, EN EL PORTAL DE LOS

DOLORES.

Hubo una

época de angustia y de ignominia en que gimió la patria bajo el férreo yugo de

la dominación extranjera, arrastrando, sin porvenir y sin esperanza las cadenas

de la esclavitud: época de martirio y de agonía, que consiguió la historia en

sus páginas de luto; cuya memoria trasmitieron los padres a sus hijos entre

lágrimas de dolor al recuerdo de lo pasado y de profunda gratitud en vista de

lo presente: memoria que grabara el mismo Dios en el corazón de cada mexicano, porque

el amor a la patria y el amor a la libertad son hijos del Eterno: que perpetúa

con sus resplandores la brillante aurora del 16 de Setiembre, pregonando a México

y al mundo, la gloriosa calenda de nuestra regeneración política, y alumbrando

con su luz purísima, toda la negrura y toda la fealdad de aquella odiosa y

execrable dominación. Y México entusiasta y agradecido al hombre ilustre que

zanjara el primero los cimientos de la libertad, saluda con el himno de los

Israelitas los albores del gran día que registró, para no borrarse jamás, en el

catálogo de las naciones libres, el nombre augusto de la patria.

Las

revoluciones civiles que arman del puñal parricida al padre y al hermano, que

arrostran como el huracán y el torbellino, con todo lo que les resiste, que

sacrifican a sus intereses hasta la justicia y la razón y desafían en sus

furores al cielo y a la tierra, habían respetado entre nosotros el sentimiento

universal de la independencia de la patria, el primero de los bienes y la vida

de las naciones. En uno y otro bando político, en los montes y en el campo de batalla,

en el ardor del combate y en medio de sus peligros, se aguardaba con entusiasmo

el nacimiento de este día y era celebrado con regocijo en los ángulos todos de

la República. Nada ni nadie pudo sofocar jamás esos sentimientos generosos de

la más imperiosa gratitud.

Así, pues, conciudadanos,

si la memoria de lo que fuimos y la presencia de lo que somos, nos impone el

sagrado y dulcísimo deber de tributar homenajes de público reconocimiento a los

varones insignes que nos legaron con su sangre aquel inmenso e inapreciable

bien, hoy, que con afrenta de la civilización y de la humanidad, trata de arrebatárnoslo

el Emperador de la Francia, y que mexicanos espurios estrechan en su frenesí la

mano del invasor y enarbolan en nuestros templos y palacios, ¡maldición perdurable

a tanto crimen y a infamia tanta!, el pabellón de los franceses para pisotear

el adorado pabellón de nuestros padres, que conquistaron con su martirio en el

altar de la patria y con la sangrienta lucha de once años, hoy debemos unir a los

deberes de la gratitud los deberes del ciudadano, y jurar con el ateniense

Codro, asistir a la nación en su defensa y perecer.

Compatriotas:

dirijamos nuestra vista, muy rápidamente, a los tiempos coloniales y reflexionemos

un momento solo, en la rica herencia que se nos legara el 16 de Setiembre de 1810,

y las águilas francesas no reposarán jamás en el suelo de Moctezuma.

Colocada la

vida de los pueblos, así como la de los hombres en los profundos arcanos de la Providencia,

nacen y desaparecen los unos, así como los otros a una señal, siempre justa,

del que diera brillo al sol y fijara límites a los mares. Y Dios previno contra

grandes pueblos su rayo exterminador, haciendo escribir sobre la carta

geográfica un nombre desconocido, el nombre de todo un mundo.

Sí, conciudadanos,

la codicia de Cortés y su temeridad inaudita fijaron su fatal mirada en los confines

de Occidente, y lo arrojaron a seguir, en su constante como funesta resolución,

la bien calculada línea que trazara el genovés y a profanar con su inmunda

planta el suelo de los aztecas.

No es

bastante la fuerza de las armas, ni la más refinada astucia de la civilización,

para oprimir a un pueblo que adora en su libertad; y el aventurero español solo

habría dejado para su patria la memoria de su gran atrevimiento y la insignia más

brillante a la cuerda roja de Moctezuma, si los necios tlaxcaltecas no forjaran

con el soldado de Medellín, como lo intentan con el francés esos estúpidos de

hoy, esos monstruos de perfidia, las argollas de la esclavitud para ellos y sus

hermanos.

Al jurarse

la paz y unión perpetua del crimen con el crimen, al abrazo del conquistador y

del impío bastardo, conmoviose desde sus cimientos el trono de Moctezuma é

inclinose ante el trono de Carlos V la soberanía de la nación.

La lucha

entre la libertad y el despotismo es la lucha de la virtud inflexible con la más

cruel de las usurpaciones, y entre la justicia que se defiende y el crimen que

la combate no hay alianza ni avenimiento, que la justicia no se humilla ni transige

y es preciso sufocarla con la sangre de sus defensores. Así Cortés puso en la

hoguera al valiente Cuautpopoca. Así cargó de cadenas al heroico rey de Acolhuacán.

Así redujo a escombros la ciudad de México y así asentó en la sangre de cien

mil guerreros, y nada más que así, el asta de su bandera.

He aquí, conciudadanos,

el puñal que diera muerte a las artes y progresos de Texcoco, Atenas del Anáhuac,

que asesinó con el suplicio del intrépido Cuahtemoctzin el patriotismo y el

valor, y bajo cuya sombra mortífera de tan odiosa bandera secóse hasta en sus raíces

el árbol de la libertad.

La indignación

se apodera de mi alma con las crueles atrocidades del inhumano conquistador, y

no atormentaré vuestros oídos con la historia de sus crímenes. La triste

necesidad empero de dirigir mis ojos al estado infeliz de la colonia, me lastima

el corazón, y me lastima doblemente; pues que no querría ofender a los

españoles de hoy con la memoria de sus padres. No es, sin embargo, la España de

aquellos días la España de los presentes, y aun parece que se borran las

iniquidades de Cortés con la conducta generosa del valiente Prim, honor y

lustre de su patria y de tierna recordación para todo mexicano. No deben, pues,

lastimarse con uno que otro gemido que arranca de nuestro pecho la fiesta que

celebramos, haciéndonos percibir las desventuras de nuestros mayores.

La ignorancia

y el servilismo, bien lo comprendió la Iberia, son las bases en que se apoya el

gobierno del conquistador, y el látigo y la mordaza las reglas de sus esclavos.

Y México gimió en silencio bajo la infamia del látigo, y juzgó como delitos los

derechos más sagrados.

Las leyes

de sus señores, poco adecuadas por cierto para conducir a la metrópoli a un

grado eminente de positiva civilización, no fueron en realidad las leyes de la

colonia; supuesto que se acomodaban, como el lecho de Procusto, a la codicia y

despotismo de sus arbitrarios ejecutores.

Las encomiendas,

cuyo abuso fue constante: la infeliz muerte de los que eran sepultados vivos en

pos del oro y de la plata: el peso determinado por la ley con que debieran

cargar los desventurados indígenas: la estudiada separación de los mexicanos de

todo lo respectivo a la causa pública: la indeleble y estúpida aristocracia del

color, y en suma, compatriotas, la organización política de un pueblo subyugado

por otro, que describiera desde la tribuna un orador británico al pintar con

sus colores propios el lenguaje de la tiranía, tal fue sin duda alguna el

régimen colonial. He aquí las palabras del orador. «Nuestro objeto, dicen los

tiranos, es encadenar vuestras mismas almas: hemos conseguido haceros infelices

como nación y como individuos: hemos arrancado al esposo de los brazos de la

esposa y al padre de entre sus hijos: hemos satisfecho nuestros caprichos, haciéndolos

derramar su sangre: hemos convertido vuestras ciudades en desiertos y

aniquilado vuestro comercio: pero todo esto es poco, y a mucho más se extiende

nuestro designio. Después de oprimiros y arrojaros en la sima de todas las

calamidades y desgracias, os prohibiremos hasta el alivio de gemir y de quejaros.

Abandonaos, pues, a nuestra voluntad sin diferencia con los animales de carga: este

es el deber que os incumbe. Si como leones generosos y terribles osáis enseñar

los dientes, redoblaremos vuestras cadenas y nunca os dejaremos respirar. Si erizáis

vuestras crines y os atrevéis a rugir, os sujetaremos con un freno. Si a pesar

de todo, tenéis aún la osadía de agitar vuestras cadenas y de hacer con ellas algún

ruido, os haremos exportar a la otra parte de los mares, donde podréis

recrearos y delirar con el fantasma de esa odiosa libertad, a que nosotros no daremos

nunca sino el nombre de sedición».

Pero no es

la vista de tan triste cuadro la que retrata con exactitud la desventura de la

colonia. Los tiranos europeos, haciendo atravesar los mares al que odiaba la

esclavitud, no asesinaban, y sí ponían al proscripto bajo los auspios de la

libertad, después de que le sonrió benigna a las tierras de Colon; más los

tiranos de América no proscribían a los libres, ni estos habrían hallado en el

viejo mundo la diosa a quien adoraban. La hoguera o el cadalso, he aquí el

término indefectible del que osara proferir el dulce nombre de libertad: la inquisición

o el verdugo los únicos que rompían las ligaduras de la esclavitud.

En este

infortunio sin consuelo no brilló jamás, ni concebirse podía, el más débil rayo

de esperanza. Mas la justicia y la razón a quienes puede herirse, pero no

matarse, resplandecerían alguna vez y castigarían terribles en el conquistador

impío el despojo criminal de sus derechos.

Conmoviose,

pues, el Autor de las sociedades, el libertador de los israelitas de aquel

infortunio sin medida, y señalando en los consejos de su Providencia al

venerable párroco de la congregación de Dolores, inflamó su corazón patriota, y

lanzando sobre su mente la santa idea de libertad e independencia, desafió el

Ministro del Eterno al coloso de tres siglos, ¡y Dios hizo brillar entonces la

justicia y la razón!

¡16 de

Setiembre de 1810, tú presenciaste dichoso esa acción eminentemente heroica y sin

rival en los anales del mundo! La patria de Alcibiades y de Arístides, la de

Fabios y Camilos, querrían inscribir tu glorioso y venerando nombre en sus fastos

inmortales; porque tú eres el ornamento más rico de mi patria, y porque eres y

serás la admiración y envidia del universo.

¡Allende, Aldama,

Abasolo, en vuestras nobles frentes se reflejó purísima toda la gloria del patriarca

de la independencia: el sagrado fuego que alentó su pecho sé comunicó a vuestro

pecho, y con él os arrojasteis a la lid, sin hombres y sin armas; con él os arrojasteis

en la sima, como el generoso Cursio, por la salvación de la patria!

La pujanza

de la Iberia y la superstición de la colonia sostuvieron por once años el

combate sangriento y exterminador de la preocupación con la filosofía, del

despotismo con la humanidad. El anatema respetable, que nunca lanzara Dios, aumentó

las filas de Fernando, y hasta salieron del averno, para engrosarlas también, los

Calígulas y Nerones. Mas el fuego sacro de los hombres de Setiembre logró

encender por todas partes la hermosa tea nacional, y las potencias saludaron

por primera vez al pabellón tricolor.

La generación

que acaba da testimonio a la generación que la sustituye del heroísmo de

nuestros padres y de sus ínclitas proezas: los sitios que resplandecen con la

luz inextinguible de su gloria los publican al viajero: el sepulcro majestuoso

en que fueran sacrificados la virtud y el patriotismo, dice con su silencio

eterno los augustos nombres de los mártires de la libertad: el 27 de Setiembre

de 1821 recoge el velo con que ofuscara la mala fe a los ojos de la ignorancia

el brillo de cien soles del 16 de Setiembre de 1810, consignándolo en la

historia como el primero de nuestros días; y la libertad del esclavo al pisar

nuestro territorio, y los tesoros inagotables del comercio, y la tribuna que se

hace oír en Europa, y no se avergüenza de su voz, y las leyes que abandonaron

su carácter español para convertirse en mexicanas, y el progreso de las ciencias

y las artes, y la mordaza que pisamos, y los grillos que sacudimos, y la

dignidad del hombre que alza nuestra frente; nos repiten sin cesar los

inmortales y adorados nombres de Hidalgo, Allende, Aldama, Abasolo, Morelos, Guerrero,

Victoria, Iturbide…, y de mil caudillos denodados,

Y en vista,

pues, de tan inmensos bienes y al recuerdo tristísimo de la colonia, de su

horrible deformidad ¿no tributaremos los honores nacionales al civismo más puro

y más ardiente? ¿Sufriremos impasibles volver a la esclavitud? ¡No! mil veces no!

y antes sabremos conservar con el sacrificio de la vida las públicas libertades

y la gloria de nuestros héroes.

Pues Napoleón

III, compatriotas, sin más motivo que su poder, porque no hay motivo nunca para

invadir la soberanía de un pueblo, amenaza con sus bayonetas la existencia de

esos bienes, que fueron adquiridos con la sangre más ilustre. ¿Qué otra cosa

significa el desembarco de su ejército, infringiendo abiertamente las reglas

del derecho internacional? ¿Por qué rompió, por una y segunda vez, solemnes y legítimos

tratados? ¿Por qué se asocian a su expedición los que calumnian y maldicen a los

héroes de la independencia y buscan de puerta en puerta, al otro lado de los

mares, el yugo que nos oprima? Y si no es el espíritu de conquista, que

reprueban la razón y la época en que vivimos, el que trae a nuestros lares una

guerra injusta, ¿por qué nos ofende así? ¿Por qué nos trata como al pueblo más

salvaje? Nosotros, nación de ayer ¿deberemos enseñar a la culta Francia en la

contienda en que nos hallamos? Ahí están las comunicaciones diplomáticas, ahí

está la conducta generosa, circunspecta e ilustrada de la República, y el mundo

responderá que sí. Ya la España y la Inglaterra la juzgaron poco bien, separándose

de su alianza; y si el pueblo en cuyo nombre se nos ataca, ese pueblo que lidió

tan heroicamente por su libertad e independencia contra una poderosa liga y que

ha propagado por el mundo los principios de la democracia, pudiese proferir una

palabra, ¡ella sería más valiente y significativa que la de su representante

Favre!

No, compatriotas,

no es una guerra de nación a nación la que ha derramado ya la sangre de

nuestros hermanos, la que, avergonzándose de sus títulos, ocurre a la calumnia,

sino la que quiere uncirnos al carro de Napoleón, cualquiera que sea el nombre

con que bautice la pérdida de nuestra soberanía, o con que haya de fijar sus

límites deshonrosos y de profundo abatimiento.

Si pérfidos

mexicanos han hincado la rodilla pidiéndole su protección al Emperador de los

franceses, ya la patria los maldijo, y su nombre ha resonado con el epíteto de

traidores en el congreso de los diputados en Madrid, y en la representación nacional

de la misma Francia. México, pues, no acepta la intervención “amistosa”

que se le ofrece, la “felicidad” con que se le brinda en la punta de la

espada; porque no necesitamos para el despotismo del gobierno de un monarca, ni

queremos para la libertad los casamientos republicanos.

Continuará

la guerra, tal vez, y la desolación y la muerte se verán por todas partes; pero

en esos días de conflicto y de solemne prueba, verteremos nuestra sangre y la

sangre de nuestros hijos, y con el hierro y el fuego destruirá nuestra propia

mano los campos y ciudades, como los héroes de Numancia, antes que humillar la

frente a presencia de ningún tirano y de que yazca por el suelo esa hermosa

palma de la gloria que se agita sobre el sepulcro de nuestros padres y del

valiente y esclarecido Zaragoza, por quien llevan luto la libertad y la nación

agradecida.

Conciudadanos,

¡invoquemos el nombre de nuestros héroes y la patria se habrá salvado! -Dije-.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario